最近SNSやテレビで「骨盤の歪み」という言葉が良く使われるのでふと気になったのですが、みなさんは骨盤の歪みってどういうものだと思っていますか?

確かにちょっと言葉にはあらわしにくいですね。

(※便宜的に歪みと表現しました)

今回はそんな骨盤の歪みについて、その仕組みから改善方法まで細かく知っていきましょう。

骨盤の歪みの正体

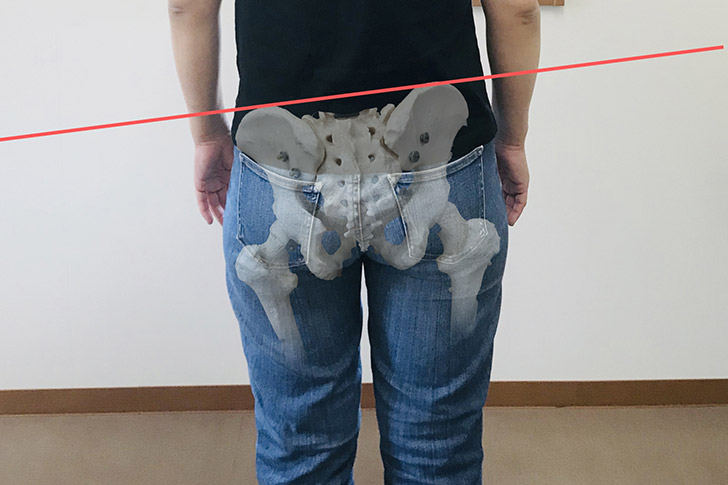

一言で言うと骨盤の歪みとは、骨盤の中心部の骨の軸ズレです。

骨盤はご覧の通り仙骨や恥骨など複数の骨で構成される集合体で、日常生活での「いつも右脚を上にして脚を組む」や「左脚ばかりに体重をかけて立ちがち」といった姿勢の悪さがあると当然筋肉や関節の使われ方にも左右差が生まれてきます。

これが蓄積してくると仙骨と腸骨をつなぐ仙腸関節の部分で左と右でつながり方がズレてしまい、このズレこそが骨盤の歪みとなって現れてくるんです。

骨盤がゆがむと…

こんな細かい部分のつながり方がズレてしまうだけでも、体には大きな影響を及ぼしてしまいます。

直接的なものではX脚やO脚といった形でプロポーションにも影響しますが、さらに付随して猫背や肩こり、腰痛、冷え性、便秘、むくみなどなど…代表的なものでもこれだけの悪影響が挙げられるんです。

しかも、骨盤の歪みは歳を重ねるにつれ改善しにくくなっていくものですから、もし上記の症状でお悩みの方であれば一刻でも早く対策してほしい部分と言えますね。

セルフチェック

「自分の体の骨盤が歪んでいるかわからない」という方もいらっしゃることと思いますが、簡単なセルフチェック法もあるのでご安心ください。

チェックの方法は色々とありますが、一番自分で確認しやすいのは左右の骨盤の高さの違いを見ることです。

- まずは最前列で「気をつけ」をするように両手を腰に当てる

- その状態で少しずつ手の位置を下へと下ろしていく

- 硬い骨(骨盤上端)が当たった時点で手を下ろすのを止める

- 左右の手の高さにズレがないか鏡で確認する

もし、この方法で手の位置に高低差を感じるようであれば、骨盤は目に見えて歪んでいる状態と言って良いでしょう。

骨盤の歪みを治すには

先ほども説明したとおり、骨盤の歪みは骨盤を支えている腰回りの筋肉の左右差や凝りによって起こるものです。

なので、逆に言えば「筋肉の左右差をなくして柔らかくほぐしてあげる」という筋肉に対するアプローチだけで治すことができます。

ただし、骨盤は3D的に歪むもので

- 前側に傾いている

- 後ろ側に傾いている

- 左に傾いている

- 右に傾いている

- 骨盤が開いている

- ①~④の複合

といったパターンが考えられますので、対策はパターン別に考える必要があります。

骨盤の前傾の解消

骨盤が前に傾いていると体は背中を反らせてバランスを取ろうとするので、胸とお尻を突き出すような反り腰姿勢になります。

これは女性に多いタイプで、特にハイヒールを履く方は靴のせいで前重心になりがちな部分を腰でカバーするので腰痛も引き起こしがちです。

骨盤の後傾の解消

前傾タイプとは逆に骨盤の後ろ傾きを背中を曲げてバランスを取ろうとするタイプで、猫背のような丸まった姿勢になります。

これも女性に多いタイプで、特に生活習慣によるところが大きいです。

例えば、激しいスポーツをした経験があったりすると太ももの外側の筋肉ばかり発達し使いがちになってしまうので、逆に姿勢筋を使わなくなり骨盤が引っ張られるといった仕組みですね。

左右の傾きの解消

こちらは、左右どちらか片方の腰やお腹、お尻の筋肉に(筋肉量や使用頻度)左右差がある場合です。

左右で脚の長さが違うので、常に無意識に力んで疲れやすくなったり、運動能力が落ちたり悪影響も大きいです。

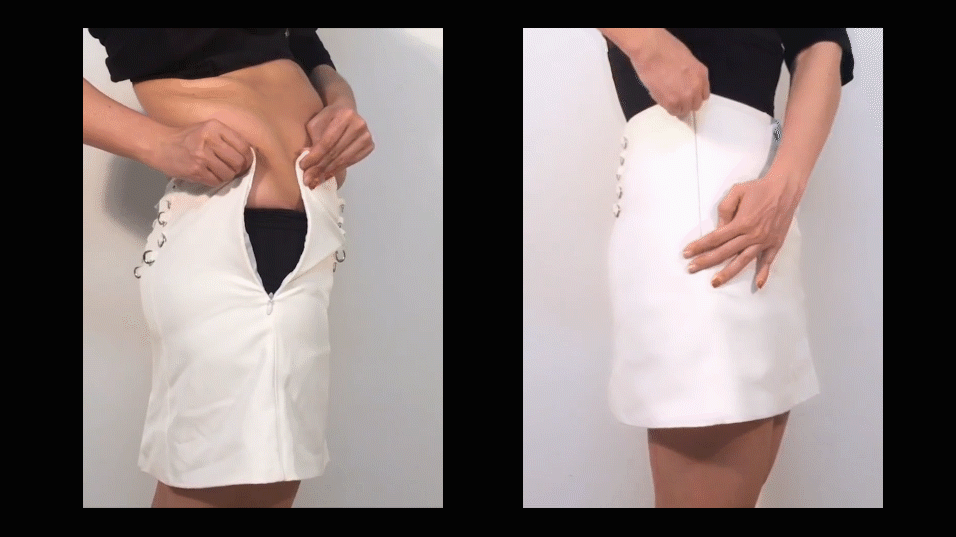

骨盤の開きの解消

女性は出産時に赤ちゃんが出てきやすいよう骨盤が開く仕組みになっています。

しかし、出産後に開いた骨盤は元の状態に戻るわけではなく、どちらかと言うと開いたままの状態になりやすくなっています。

足を組んだりあぐらをかく癖がある方も開きがちではありますが、特にこれは産後の女性に多いタイプと言って良いでしょう。

このケースではお尻が大きくなってしまうことが多いので、どうしてもプロポーションが崩れてしまうというのが気になるポイントになるかと思います。

骨盤の歪みを予防するには

骨盤は歯の矯正と同じように長い時間をかけて少しずつ歪んでいくものですが、それだけに矯正治療にも時間がかかりがちです。

一度症状が現れ始めるとこれはもう長く苦しい戦いの始まりになってしまいます。

「運動すれば良いんでしょ?」と思われる方もいるかも知れませんが、クセのついた状態で運動してしまうとそれ自体が歪みを増大させてしまうことにもつながります。

そのため、まずはぜひセルフチェックしてみてご自身の骨盤の状態は把握しておいていただきたいですね。

そして、立ちや歩きの前後左右バランスにクセがあるなという自覚があれば、それを矯正するだけでも十分予防につながりますよ!

コメントを残す